很高兴认识你——Mike Emery摄影作品展

展览艺术家|Photographic Artis

tMike Emery

策展人|Curator

施瀚涛

展期|Duration

2025.7.24 - 2025.8.19

展览地点|Location

X-SPACE富士胶片影像空间

上海上海市黄浦区淮海中路398号

1980年2月,英国年轻人迈克·埃默里在日本登上一条美国的游轮来到中国。他受雇于这条船担任职业摄影师,主要工作是为船上的客人留影。但当他随游客进入北京、上海、天津的时候,在工作之余,拍摄了数千张这些城市社会生活场景的照片,本次展览所呈现的正是这其中的一小部分。

从1980年代开始,曾有许多国外重要的摄影家来到中国,为改革开放之后的社会变迁留下了一系列珍贵的影像。他们的作品有的是对事件的报道和记录,有的反映着他们对社会生活的观察,还有的则试着去探寻和介绍这个国家的文化和历史。埃默里既不是通讯社或某个媒体派驻的新闻或纪实摄影师,也不是将会在此长时间居住的留学生或经商者。他一定很清楚自己只有短短几天的逗留时间,然后马上又要登船起航,因此很显然,他以一位旅行者最单纯的好奇心和最直白的方式拍摄着自己所遇到人,看到的场景。但他坦率而轻松的观看所记录下的却正是改革开放的序幕徐徐拉开的特别时刻;尤其是当彩色摄影在民用、专业或艺术摄影领域都还未普及的时候,这些彩色照片就显得更为难能可贵。

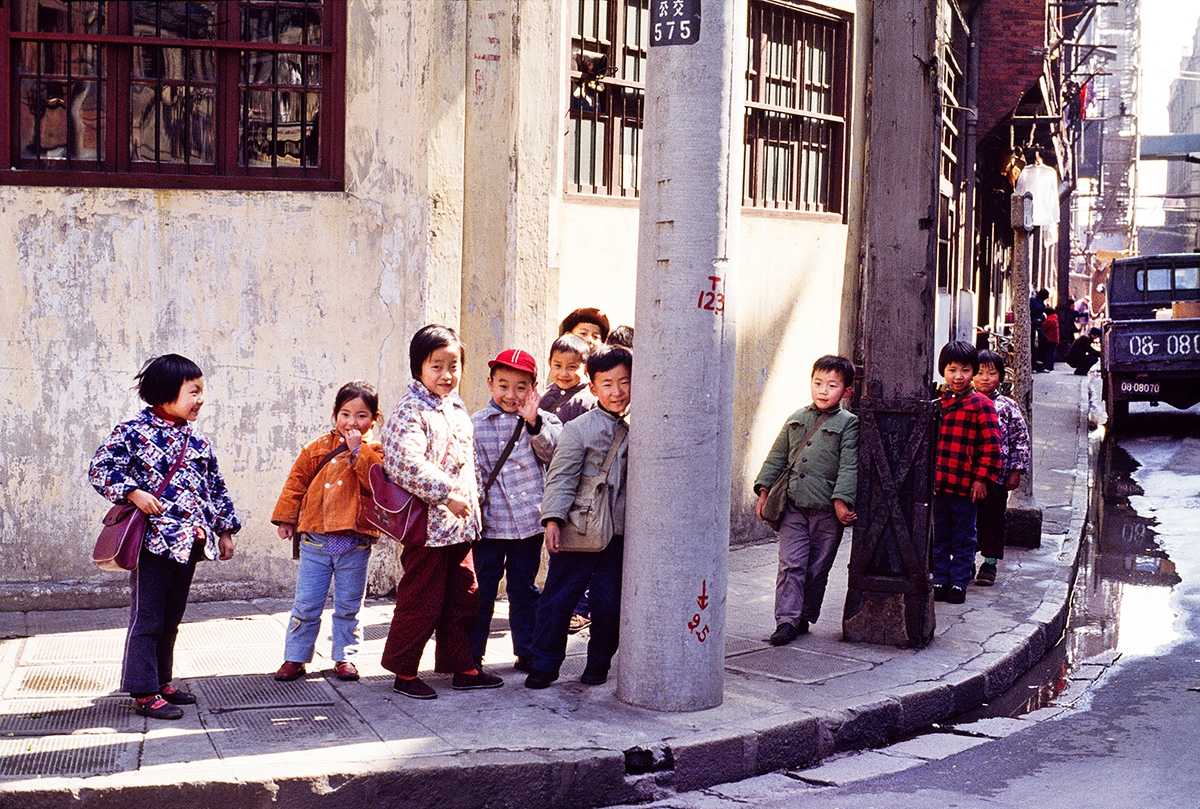

进一步而言,也正因为埃默里当时的身份和这是一次轻松的旅行,让他在拍摄时没有任何关于纪实或新闻教条的负担。他不必考虑发表,也不在意所谓的客观性,照相机更像是一次与陌生人相遇时交流的媒介,是他和他们打招呼的工具。换句话说,他拍摄的与其说是具体的对象,不如说相遇本身。因此,不管照片里的主体是孩子、老人、小贩或是情侣,他们大多都直视着镜头,露出好奇的表情或热情的笑容,让人能明显感觉到照相机背后那个摄影师友好的存在。

也许我们可以将此称之为一种参与式的拍摄,摄影师似乎有意让自己成为照片中的一部分。性格开朗但完全不会中文的埃默里自己也说,他总会首先以微笑、做鬼脸或者直率的招呼,去和对象开始“对话”,并在此过程中抓取画面;甚至在好几张照片中,他都直接出现在画面里。因此无论是照片里的场景,还是人们的姿态和表情,都能让人感受到摄影家在向着这个陌生的地方和人群一次次发出问候,“你好,很高兴认识你”。

这一直接而真诚的问候可以说正契合着当时中国的时代主题。一个正在走向开放的社会迎来了新的变化,外面的人和里面的人都满怀好奇和期待,自己的身体和目光,去和对方相遇和交流,从而互相成为对方的一部分。正如那张公交车上小男孩的照片,他穿着有着漂亮花纹的蓝白色毛衣,双手扒着车窗玻璃,好奇地注视着窗外正对准着他的镜头。窗外有一阵微风吹着他的头发,一缕阳光投在在他稚嫩的脸庞上,还有清澈的目光,这一切都给人以希望,表达着想要了解、对话和相识的迫切愿望。他的身后的车厢里还有微笑着的长辈,他们好像都在背后托着他,鼓励这双好奇的眼睛去看向外面的世界。

埃默里喜欢拍孩子,这应该是出于天生的对于美好事物的兴趣。当街上的人大部分还包裹在一片深蓝或灰绿中的时候,孩子的身上已经绽放出各种鲜艳的色彩。天安门广场上列队祭扫先烈的青少年有的神情肃穆,但也有调皮的孩子难掩天性中的好奇,向镜头背后的那个外国人打招呼、做鬼脸。除了年轻人的活泼与可爱,街头的社会生活也在逐渐开放。尽管此后二三十年城市空间的急剧变化尚未开始,但沿街的小生意、日常的穿着,乃至人们的表情和姿态,无不透露出一种久违的放松。很多1980年代,甚至之前一百年来到中国的外国人,都会说起被围观的经历,显然埃默里也未能幸免。但他照片里的围观少了一些疑惑、顾虑和冷漠,更多的是友善和热情。那些向着镜头投去的目光,也是向外张开的眼睛,其中洋溢出的是人性中的美好。

在这次旅行之后,埃默里直到近40年后的2019年才再次重访中国。因此今天当我们一边端详着这些照片,一边听他讲述拍摄过程的时候,会觉得这批照片像是一次冥冥中的安排——一个年轻人的一次颇为偶然的远航,却正好以自己兴奋而好奇的心情映照出一个开放中的社会的轻松气氛。而在此之后,城市空间和社会面貌日新月异。尽管如今的网络技术已让世界变得触手可及,埃默里的镜头却为我们定格了另一番图景——那些人与人面对面、眼与眼交汇的真诚互动瞬间。这些被记录下的温暖片段,恰如其分地提醒着我们:比起虚拟世界的便捷,真实交流中传递的理解与温度,才是人际关系最珍贵的底色。

展览艺术家 Mike Emery

摄影师,生于英国的斯塔福德郡,后工作与生活于澳大利亚。1980年,迈克带着对东方文化的无限好奇与热爱,踏上了中国的土地,以其敏锐的视角捕捉了当时上海、北京、天津的街头巷尾,深刻地记录了那个时代人们的生活状态与情感表达。

北京联合出版公司出版的书籍《中国1980》是迈克·埃默里对80年代中国社会风貌的一次深情致敬。